Simbiosis. Revista de Educación y Psicología, Vol. 5, No. 9, Enero - Julio 2024, ISSN-e: 2992-6904, Páginas 06-19

Representación de la pandemia en niños con Barreras para el Aprendizaje y la Participación

Representation of the pandemic in children with Barriers to Learning and Participation

Representação da pandemia em crianças com barreiras à aprendizagem e à participação

|

Nadia Teresa Beltrán-García nadia.beltran@iztacala.unam.mx https://orcid.org/0000-0002-6239-0484 Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Ciudad de México, México |

Maricela Osorio Guzmán maricela.osorio@iztacala.unam.mx https://orcid.org/0000-0001-7798-5301 Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Ciudad de México, México |

| Artículo recibido 28 de julio 2024 | arbitrado 15 de agosto 2024 | aceptado 14 de septiembre 2024 | publicado 03 de enero 2024

https://doi.org/10.59993/simbiosis.V.5i9.59

![]()

RESUMEN

En 2020 al declararse emergencia sanitaria por Covid-19, se suspendieron las actividades escolares presenciales, lo que causó dificultades de aprendizaje, socialización e inclusión en general. La población con Barreras para el Aprendizaje y la Participación (BAP) ha sido poco estudiada tras el confinamiento, por lo que es importante visibilizar y analizar sus percepciones y preocupaciones. Objetivo: Analizar la representación psicosocial de la pandemia del Covid-19 en niños con BAP a través de una evaluación compuesta por una entrevista y una representación gráfica -dibujo. Participaron 5 niños varones con BAP, con una media de edad de ( =7.2; DE=0.74) inscritos en la Clínica Universitaria de Salud Integral Iztacala. Los niños manifestaron saber qué es y cómo se contagia el Covid-19. En los dibujos se observó la tendencia a representar al coronavirus, ubicándolo en la casa y la calle.

Palabras clave: Covid-19; Niños; Barreras para el Aprendizaje y la Participación; Dibujo; Representación.

ABSTRACT

In 2020, when a health emergency was declared due to Covid-19, on-site school activities were suspended, causing difficulties in learning, socialization, and inclusion in general. The population with Barriers to Learning and Participation (BLP) has been little studied after confinement, so it is important to make visible and analyze their perceptions and concerns. Objective: To analyze the psychosocial representation of the Covid-19 pandemic in children with BLP through an assessment composed of an interview and a graphic representation. 5 male children with BFP, with a mean age of (=7.2; SD=0.74) enrolled at the Clínica Universitaria de Salud Integral Iztacala participated. The children showed that they know what Covid-19 is and how it is transmitted. In the drawings, there was a tendency to represent the coronavirus, placing it in the house and the street.

Keywords: Covid-19; Children; Barriers to Learning and Participation; Drawing; Psychosocial representation

RESUMO

Em 2020, quando foi declarada emergência sanitária devido à Covid-19, as atividades escolares presenciais foram suspensas, o que gerou dificuldades de aprendizagem, socialização e inclusão em geral. A população com Barreiras à Aprendizagem e Participação (BAP) tem sido pouco estudada após o confinamento, pelo que é importante dar visibilidade às suas percepções e preocupações e analisá-las. Objetivo: analisar a representação psicossocial da pandemia de Covid-19 em crianças com PAB por meio de avaliação composta por entrevista e representação gráfica – desenho. Participaram cinco crianças do sexo masculino com PAB, com idade média de (=7,2; DP=0.74) que frequentam a Clínica Universitária de Saúde Integral de Iztacala. As crianças disseram que sabiam o que é a Covid-19 e como ela se espalha. Nos desenhos observou-se a tendência de representar o coronavírus, colocando-o na casa e na rua.

Palavras-chave: Covid-19; Crianças; Barreiras à Aprendizagem e Participação; Desenho; Representação psicossocial

INTRODUCCIÓN

A mediados de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al Covid-19 como emergencia de salud pública mundial, y consideró que existían los elementos para categorizarla como pandemia (OMS, 2022).

A partir de diversas investigaciones, se estableció que el virus tenía como formas de transmisión:

a) Inhalar gotas de saliva emitidas por personas enfermas por medio de tos, estornudos o hablar, que pueden desplazarse hasta 1.8 metros

b) El contacto directo con un individuo infectado o con las gotas de saliva infectadas con la mucosa de ojos, nariz o boca

c) Tocar ojos, nariz o boca luego de haber tocado superficies contaminadas (Gobierno de México, 2020; Suárez et al., 2020).

A su vez, la enfermedad por Covid-19, tiene como síntomas más frecuentes la tos, dolor de cabeza y fiebre, dolores musculares, dolor de garganta, escalofríos, escurrimiento nasal y pérdida de olfato (Gobierno de México, 2020). En el caso de los niños que fueron diagnosticados con Covid-19 se observaron manifestaciones clínicas distintas a los cuadros de la misma enfermedad en adultos, siendo aparentemente más leve, y comúnmente contraída en su domicilio (Montaño-Luna & Miranda-Novales, 2021).

En marzo de 2020, en México se decretó la suspensión de actividades económicas, eventos y actividades donde se reunieran personas en masa, y se extendió a la población en general, la recomendación de permanecer en casa (Betancourt-Ocampo et al., 2021). Esta medida impactó en ámbitos como el de la Educación, donde la afectación más directa se dio por el cierre de los centros educativos (García-Cedillo et al., 2022), esto como decisión conjunta de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud del Gobierno Mexicano (Babonoyaba, 2021), lo que condujo al distanciamiento social, impidiendo el acceso a actividades recreativas, eliminando la posibilidad de que los alumnos tuvieran apoyo emocional y social en estos espacios (Sánchez 2021); lo anterior trajo como consecuencia que autores como Guzmán-Utreras et al., (2023), identificaran a adolescentes y jóvenes como uno de los grupos más vulnerables. En la misma línea, en el contexto de la pandemia niños y adolescentes según instituciones como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], (2022); y autores como Horesh y Brown, (2020), Osorio et al., (2022), Palinkas et al., (2021) y Ramas et al., (2021); las circunstancias derivadas de la pandemia pudieron haber afectado el desarrollo integral de esta población.

Estudios anteriores indican que en general, los estudiantes tuvieron dificultades relacionadas con el logro de aprendizajes. Al respecto, debe considerarse que hay un conjunto de individuos que, debido a ciertas características (edad, sexo, escolaridad, conformación familiar, pertenencia a alguna etnia, así como condiciones físicas o psicológicas), están en mayor riesgo de sufrir alguna afectación psicológica. Lo cierto es que no se cuenta con suficiente información acerca de las problemáticas que presentaron niños con alguna discapacidad o Barreras para el Aprendizaje y la Participación (BAP) a consecuencia del confinamiento; por lo que es pertinente hablar de esta población, que históricamente ha sido segregada e invisibilizada (García-Cedillo et al., 2022; Sánchez, 2021).

En investigaciones referidas al tema, Sánchez (2021) reportó regresiones emocionales y conductuales, especialmente en niños de edad preescolar y escolares pequeños. Además, observó que los alumnos sin NEE lograron calificaciones generales ligeramente más altas, particularmente a nivel primaria, que las de aquellos que sí presentan NEE, aunque no hubo variaciones significativas antes de la pandemia y durante ésta (García-Cedillo et al., 2022).

De este modo, cuando se trabaja con población con BAP, es importante considerar que además de las limitaciones físicas y psicológicas, la problemática que el individuo presenta podría ser originada por algunas características del contexto que dificulten su desarrollo. En este sentido, es importante impulsar la inclusión educativa, pues ésta busca que todos los alumnos puedan aprender los contenidos curriculares, al tiempo que se desarrollen habilidades que les permitan fortalecer conductas sociales, como empatía y tolerancia.

Para tal efecto, durante el confinamiento, varias escuelas o profesores buscaron apoyar a las familias con niños/adolescentes en situación adversa, por medio de las clases a través de la televisión o bien con actividades mediante fotocopias que los profesores entregaban a las madres y padres de familia. De igual manera, se menciona que los estudiantes con BAP recibieron apoyo de sus madres o padres antes y durante el confinamiento, predominando el uso de herramientas como WhatsApp y videoconferencias para la comunicación, realización y seguimiento de actividades (García-Cedillo et al., 2022).

Dentro del estudio de la población infantil, comprender sus actitudes, frustraciones, fortalezas, debilidades, logros, derrotas, sentimientos y/o emociones ha sido uno de los principales problemas (Rojas & Barreat, 2009); por eso, considerando que los dibujos permiten a los niños representar los conceptos aprendidos, por experiencia propia o a través de los procesos de socialización a cargo de los adultos, también pueden ser un medio de expresión y representación de ideas, sentimientos o vivencias del individuo, entendiendo el dibujo como un lenguaje gráfico y por lo tanto no verbal (De Frutos, 2020; Pinilla, 2006).

Por medio del dibujo, los niños de Educación Inicial logran comunicarse de mejor manera, para comunicar su estado psicológico y bienestar emocional (De Frutos, 2020; Rojas & Barreat, 2009). Esto puede ocurrir también en la población con BAP, en quienes se observan habilidades comunicativas o académicas limitadas, y requieren distintos tipos de apoyo (físico, material, afectivo, entre otros), por lo que el rol de soporte cobra mayor relevancia (Solovieva & Pérez, 2022), de modo que estos niños podrían expresarse más fácilmente dibujando (Pinilla, 2006), ya que con este método pueden considerarse los colores o formas que los niños incluyen en sus dibujos, de acuerdo con su nivel de desarrollo (Cabezas, 2007, como se citó en De Frutos, 2020).

Puleo (2012), retomando el trabajo propuesto por Lowenfeld (1961), presentó las siguientes etapas del dibujo:

Etapa del garabateo (18 meses a 4 años). Va desde trazos sin sentido hasta establecer dirección al trazo, para luego comenzar a escribir su nombre y usar varios colores, aunque pueden no corresponder con los reales.

Etapa preesquemática (4 a 7 años). El niño dibuja con un sentido y emplea los colores correspondientes con lo que plasma, predominan figuras humanas.

Etapa esquemática (7 a 9 años). Los dibujos se basan en un objeto o entorno, y muestran un concepto personal de las cosas.

Etapa del realismo (9 a 12 años). Hay un mayor control de las formas, los tamaños y las perspectivas.

Para el análisis de los dibujos infantiles, Pinilla (2006) indica que debe considerarse el color y la ubicación del dibujo sobre la hoja de papel. De Frutos (2020) propone seguir una estrategia que se adapte a los datos que se busquen para contrastar esos resultados entre todos aquellos que formen la muestra; para esto, Rojas y Barreat (2009) plantean comenzar el análisis con una entrevista, preguntando directa o indirectamente aquello que se desea estudiar, bajo la premisa de que son los propios niños quienes pueden brindar las referencias más precisas de sus representaciones gráficas.

Por lo anterior, en este trabajo se empleó el dibujo como método para facilitar que los niños comunicaran sus ideas en torno al Covid-19, partiendo de que Sánchez (2021), indicó que para valorar la respuesta de los niños ante el confinamiento por Covid-19, se deben tener en cuenta factores como: el significado que tiene la enfermedad para el menor y su familia, y el nivel de desarrollo cognitivo en que se encuentra.

Considerando lo anterior, resulta de vital importancia identificar cómo entienden la pandemia los niños con BAP, y considerando que es un sector de la población poco estudiado luego del confinamiento por Covid-19, cobra relevancia visibilizar y analizar sus percepciones y preocupaciones, e igualmente, a través de este análisis se obtuvo información que permitirá desarrollar diferentes estrategias de apoyo para facilitar su adaptación.

Por lo tanto, estudiar los efectos y la representación que tienen los niños con Barreras para el Aprendizaje y la Participación acerca de la contingencia sanitaria, es importante dados los efectos que el cierre de los centros educativos pudo tener en su desarrollo integral, de manera que el objetivo de la presente investigación fue analizar la representación psicosocial de la pandemia del Covid-19 en niños con Barreras para el Aprendizaje y la Participación, a través de una evaluación compuesta por una entrevista y una representación gráfica -dibujo-.

MÉTODO

Para la realización de este trabajo se siguió una metodología cuantitativa de tipo descriptivo (Kothari, 2004), con un diseño no experimental y transversal (Hernández et al., 1997), ya que se estudió un fenómeno tal y como se presentaba en su contexto natural, para posteriormente analizarlo, cuyos datos se recolectaron en una sola medición.

Participantes

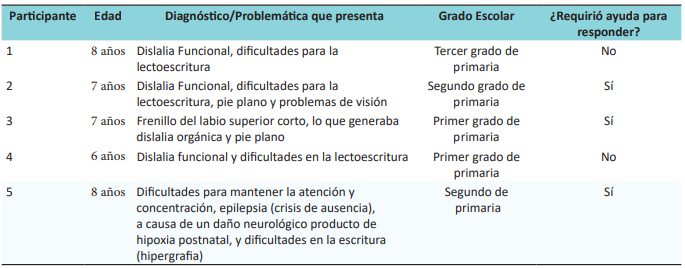

Se trabajó con niños inscritos al Servicio de Educación Especial y Rehabilitación (SEER) de la Clínica Universitaria de Salud Integral (CUSI) Iztacala, en la UNAM, dentro de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Cabe señalar que la población que se atiende en este servicio presenta características como problemas fonéticos de articulación, déficits o excesos conductuales, dificultades de aprendizaje o trastornos del neurodesarrollo entre otras; en la tabla 1 se describen detalladamente los datos generales de los 5 participantes.

Tabla 1. Datos generales de los participantes

Muestreo

Se empleó un muestreo intencional, el cual permite la selección de casos con determinadas características, y que de acuerdo con Otzen y Manterola (2017) es útil cuando la población tiene variabilidad. Este tipo de muestreo se guía por los sujetos que proporcionarían mayor o mejor información en relación con el logro de los objetivos de la investigación (Etikan & Bala, 2017).

Instrumentos

Dadas las características de la población se adaptó el Cuestionario “Consecuencias psicosociales en la Pandemia”, propuesto por Osorio y Prado, (2021) en formato de entrevista.

Este cuestionario tiene como finalidad la identificación de las consecuencias que la pandemia por Covid-19 generó en niños. Se compone de 29 ítems que combinan preguntas abiertas, cerradas y tipo Likert, organizadas en 4 secciones:

a) Datos generales

b) Información sobre el Covid-19

c) Conocimientos sobre Covid-19

d) Consecuencias Personales

Materiales:

Lápices, sacapuntas y goma para rellenar el cuestionario, y para la realización del dibujo, se emplearon hojas de papel, lápices de colores y marcadores de colores.

Procedimiento:

Se capacitó a 9 estudiantes del sexto semestre de la licenciatura en psicología, que fungieron como coterapeutas supervisados de los participantes en la aplicación de la entrevista, indicándoles aspectos como replantear las preguntas en caso de observar que los participantes no respondieran, sin inducir las respuestas de los niños, proporcionar un modelo escrito de las expresiones verbales de los niños y auxiliar en la reproducción de éstas en papel. Igualmente, recibieron instrucción para el manejo conductual de situaciones como baja disposición a la actividad, baja reactividad o berrinches.

Se realizó una evaluación que permitiera obtener información acerca de la percepción y nociones previas de los niños, con base en su experiencia de la pandemia por Covid-19, para tal efecto, se aplicó el cuestionario adaptado en dos sesiones de 30 minutos y posteriormente la realización de un dibujo a tema, esto último requirió una sesión de 30 minutos, tal como se describe a continuación.

Entrevista

Esta parte de la evaluación se realizó de manera grupal, en dos sesiones de 30 minutos. La investigadora responsable del programa saludó a los niños y les indicó que se les harían unas preguntas, posteriormente se entregó a cada uno un cuestionario y el/la coterapeuta de cada niño se colocaron a lado suyo, a fin de ayudar con la lectura de las preguntas y la escritura de sus respuestas. Esto se lograba repitiendo a cada participante, en forma de pregunta, lo que contestó, y pidiendo que lo escribiera, si el niño lograba escribir por sí mismo la respuesta o la mayor parte de la misma, se mantenía; mientras que cuando algún niño manifestaba no saber escribir, o en caso de observar que la respuesta escrita no correspondiera con la oral o no fuera legible, su terapeuta procedía a escribirla en un papel separado del cuestionario para que entonces el niño pudiera copiarla. Este procedimiento se repitió en cada una de las 22 preguntas extraídas del Cuestionario de Osorio y Prado (2021), que fueron seleccionadas para este estudio.

Elaboración de dibujo

Esta parte de la evaluación se llevó a cabo en una sesión de 30 minutos y también se realizó en grupo. Se entregó a cada niño una hoja de papel, y se pusieron a su disposición lápices de colores, lápices de grafito y marcadores de colores, posteriormente se les indicó que, sobre la hoja de papel, realizaran un dibujo sobre lo que para cada uno representara el Covid-19, y que podían emplear el o los materiales que ellos decidieran, al terminarlo se les solicitó que proporcionaran una descripción de lo que habían representado; después de que el niño describía lo que había dibujado, se le pedía escribirlo al reverso de su dibujo, y en caso de no poder hacerlo, se siguió el mismo procedimiento que en la Entrevista.

Análisis de datos

Los datos fueron analizados mediante la estadística descriptiva (Bonilla & Rodríguez, 2005); los elementos incluidos en los dibujos se categorizaron siguiendo lo propuesto por Osorio y Prado (2021), a partir de lo cual pudieron describirse los elementos de la representación y las frecuencias de éstos.

RESULTADOS

De la entrevista se derivan los siguientes datos.

Datos generales. Se encontró que los participantes tenían una edad de entre 6 y 8 años, con un promedio de 7.2 (D.E.= 0.74), todos eran varones que viven en el Estado de México y acuden a la escuela primaria (primer a tercer grado), la mayoría de ellos en el turno matutino.

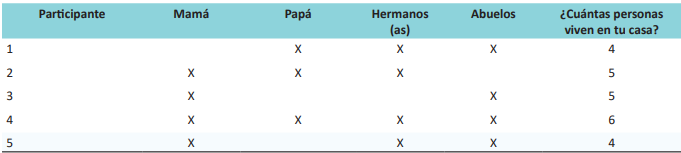

Se encontró que los participantes comparten vivienda con 4.8 personas en promedio, distribuyéndose las familias como se presenta en la Tabla 2.

Tabla 2. Familiares con quienes viven los participantes

En esta sección también se indagó sobre la frecuencia y forma en que los niños accedían a información relativa al Covid-19, encontrándose que cuatro de los cinco niños señalaron mantenerse informados sobre la situación del Covid-19; los participantes 3, 4 y 5 manifestaron poseer un nivel de información Alto y el participante 2 dijo poseer un nivel de información Medio; por su parte, el participante 1 mencionó que no se mantenía informado, respuesta que fue congruente con haber indicado que el nivel de información que tenía era Bajo.

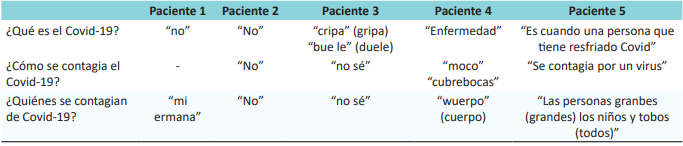

En cuanto al medio por el cual se informaban, se observó que las Redes Sociales fueron las fuentes de información más frecuentes para los participantes, particularmente YouTube, seguido en la misma proporción de la televisión y de “Otros” medios que, en el caso de esta muestra, correspondió a sus profesores. Conocimientos sobre el Covid-19. En esta sección se preguntó a los niños acerca de qué es y cómo se contagia el Covid, así como sobre la población vulnerable. En la Tabla 3 se presentan las respuestas textuales de los niños.

Tabla 3. Respuestas literales en la sección “Conocimientos sobre el Covid-19”

Puede observarse que algunos niños coinciden en que la Covid-19 es una enfermedad parecida a la “gripa”, aunque, debido a las características de la muestra, las respuestas textuales presentan algunos errores de escritura. De igual manera, al hablar del mecanismo de contagio, se mencionó que se da a través de fluidos, como el “moco”, mientras que otros señalaron no saberlo, al responder “no”, “no sé” o dejar el espacio en blanco. En este punto es importante señalar que las respuestas verbales de los niños incluyeron otras palabras y gestos imitando los estornudos y la tos.

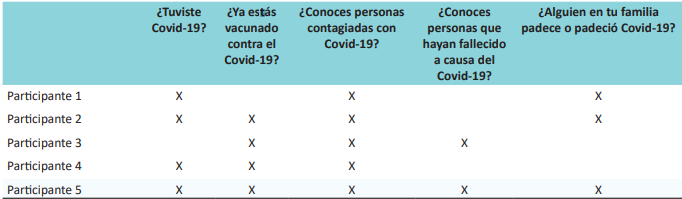

Consecuencias Personales. En esta sección se indagó acerca de las experiencias individuales de los participantes, tales como el haber contraído la enfermedad, si fueron vacunados, así como si conocían a personas o familiares que hubieran enfermado o fallecido a causa del Covid-19 (Tabla 4).

Al respecto, destaca que el 100% de los niños señalaron conocer a alguna persona contagiada, en contraste, ninguno dijo tener a algún familiar que hubiera perdido la vida a causa del Covid-19. Por otra parte, 75% de los participantes mencionaron haber contraído Covid-19, porcentaje que coincide con el de los participantes que mencionaron estar vacunados.

Tabla 4. Respuestas a las preguntas de la sección “Consecuencias Personales”

Al indagar sobre la percepción que tienen los niños sobre el Covid-19, se observó que, en cuanto a señalar un aspecto positivo que hubiera traído consigo el Covid-19, los participantes mencionaron el estar en casa o jugar, en cuanto a lo negativo, los niños señalaron haberse aburrido, uno de ellos, verbalmente señaló que había hecho muchas letras, y escribió “leteras” (letras) en su cuestionario y otro participante indicó que pasaba el tiempo “viendo la tele”.

Cabe mencionar que para las secciones “Conocimientos sobre el Covid-19” y “Consecuencias Personales”, 60% de los niños requirieron ayuda para realizar sus respuestas escritas, como se describió en el procedimiento de la Entrevista.

Datos del dibujo

Se pidió a los niños realizar un dibujo que representara el Covid-19, para ello, la evaluadora entregó a los niños hojas y lápices de colores; estas representaciones gráficas se analizaron de acuerdo con la categorización que propusieron Osorio y Prado (2021).

Tres dibujos no tuvieron una localización definida, tres incluyeron una personificación del virus, mientras que los cuatro dibujos que representaron la casa y la calle incluyeron más objetos ambientales, seres vivos o personajes. Se encontró un globo de diálogo y dos de los participantes escribieron su nombre sobre el dibujo.

Por otra parte, se observó que, aunque todos los dibujos que se analizaron utilizaron colores, ninguno expresó movimiento.

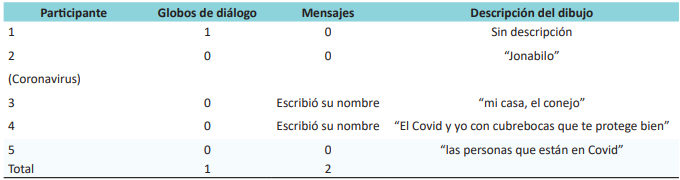

Otro elemento que se consideró en la categorización para los dibujos fue la interpretación que el propio niño daba de él, datos que se organizaron en la tabla 5.

Tabla 5. Elementos comunicativos de los dibujos de los niños

Nota: En el caso del participante 1, no se contó con la descripción escrita por el niño, aunque se observa un personaje del videojuego Among Us y un coronavirus en color rojo.

DISCUSIÓN

En la revisión teórica de la literatura publicada hay un número limitado de estudios realizados con personas con NEE o BAP, por lo que se planteó como objetivo de este trabajo analizar la representación psicosocial de la pandemia del Covid-19 en niños con Barreras para el Aprendizaje y la Participación, a través de una evaluación compuesta por una entrevista y una representación gráfica -dibujo-.

Lo anterior cobra relevancia porque en otras investigaciones se indaga más acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje, como se hizo en el estudio de Solovieva y Pérez (2022), en el que se exploró cómo los preescolares dentro del sistema de Educación Especial, comprenden el cese de clases y atención presenciales; estos autores preguntaron a los niños Por otra parte, se observó que, aunque todos los dibujos que se analizaron utilizaron colores, ninguno expresó movimiento. Otro elemento que se consideró en la categorización para los dibujos fue la interpretación que el propio niño daba de él, datos que se organizaron en la tabla 5. respecto del nivel de dificultad que percibían en las actividades virtuales o si preferían las clases en la presencialidad o virtualidad. En el caso de este trabajo, la indagación versó sobre lo que el Covid-19 representa para los niños con BAP.

A través de los cuestionarios se encontró que los participantes asocian la pandemia por Covid-19 con quedarse en casa y pasar tiempo con sus madres, así como jugar y ver la televisión, como aspectos positivos, y también señalaron el no salir y aburrirse como aspectos negativos. Estos hallazgos coincidieron con los de García-Cedillo et al. (2022), ya que identificaron que durante el confinamiento incrementó el porcentaje de niños que indicaron “aburrirse mucho” a diferencia de cuando no estaban en aislamiento, y mencionan que la exposición a la televisión durante el confinamiento podría relacionarse con indicios de irritación y ansiedad que llegaron a presentar los niños.

De igual manera, otras investigaciones identificaron dificultades para el aprendizaje durante el confinamiento (Sánchez 2021; García-Cedillo et al., 2022); problemas particularmente para leer y escribir (Solovieva & Pérez, 2022), en niños de entre 4 y 6 años quienes presentaron también problemas conductuales, de aprendizaje, lenguaje y retraso en el desarrollo.

A su vez, es posible que las problemáticas de este tipo que surgieron durante el confinamiento sean resultado de la educación vía remota, pues, considerando que se llevaba a cabo frente a una pantalla, ya sea de computadora o televisión, los niños no recibían supervisión individual por parte del profesor para el desarrollo y perfeccionamiento de este tipo de habilidades, como se esperaría que ocurriera en el salón de clases de manera presencial.

Así, considerando que la transición a la enseñanza por medios virtuales pudo haber afectado o condicionado el desarrollo de los alumnos regulares y de educación especial se optó por realizar el cuestionario a modo de entrevista y de manera presencial, ya que según la opinión de Solovieva y Pérez (2022), los niños de edad preescolar que presentan alguna discapacidad necesitan recibir apoyos específicos de manera permanente.

En lo relativo a la aplicación del cuestionario, en primera instancia, se indagó sobre los datos generales de los participantes, encontrándose que todos los niños viven con al menos uno de sus padres, y la mayoría tiene hermanos o hermanas. Ahora bien, en cuanto a la información que los niños poseen acerca del Covid-19, se encontró que los participantes dijeron informarse por medio de redes sociales o sus profesores, no así por sus familias u otros medios. Estos datos coinciden con lo reportado en un estudio de Osorio y Prado (2021), donde la fuente de información más frecuente fue la Televisión.

Como puede apreciarse en los resultados, los participantes exponen que se trata de una enfermedad parecida a la “gripa” que puede afectar a las personas, y se observa que al preguntar quiénes pueden enfermarse, mencionan a familiares, como hermanos, padre, madre y ellos mismos; los niños tienen claro que algunos de los síntomas son la tos, el flujo nasal y que era necesario usar cubrebocas. De igual manera, identifican como mecanismos de contagio el tener contacto directo con los fluidos que las personas infectadas esparcen; Osorio y Prado (2021) reportaron datos similares en un estudio realizado con niños sin necesidades especiales; donde la muestra también señaló conocer las formas en que las personas contraían el virus.

Por medio del cuestionario fue posible identificar que la mayoría de los niños están vacunados, lo cual también coincidiría con el nivel y frecuencia de preocupación que los participantes manifestaron, bajo la premisa de que poseen el conocimiento de que las vacunas tienen la función de prevenir enfermedades.

También se observó que los participantes respondieron algunas preguntas realizadas con mayor facilidad que otras. Como se ha mencionado antes, las habilidades motrices gruesas y de imitación estaban más desarrolladas que las de motricidad fina, como la escritura. En el caso de la sección Datos Generales e Información sobre el Covid-19, los niños respondieron con mayor soltura tanto verbalmente como en el cuestionario, ya que solo requería que los niños marcaran una de las opciones dadas y escribir la edad y número de personas que viven en su casa. Estas dificultades no fueron observadas por Solovieva y Pérez (2022), ya que la entrevista semiestructurada que diseñaron se aplicó en línea y con un formato interactivo.

Otro hallazgo a partir del cuestionario se reporta en la sección de Conocimientos sobre Covid-19, pues implicó mayor dificultad para los participantes, debido a que sus respuestas verbales eran más largas, y como señalan Solovieva y Pérez (2022), los niños con BAP necesitan estrategias individuales en función de las dificultades que presentan, en el caso de los niños evaluados, al mostrar dificultades para escribir, el apoyo que se brindó fue para lograr una respuesta escrita. De esta manera, aunque los coterapeutas supervisados brindaron apoyo a los niños para subsanar esta situación, los participantes no siempre transcribían completas o correctamente sus respuestas verbales, llegando a escribir en el cuestionario algunas palabras incomprensibles, frases incompletas o palabras sueltas. Al respecto cabe señalar que en la investigación de Pinilla (2006) también se observó que la respuesta verbal era más amplia o contenía más información que la escrita en los dibujos.

La segunda tarea para la evaluación consistió en dibujos temáticos. En los dibujos de la muestra evaluada, se observó que hubo dos tipos de representación sobre la situación del confinamiento, por una parte, en algunos dibujos predominó la representación del virus, mientras que otros fueron ubicados en la casa y la calle, incluyendo personas y animales, los dibujos de este tipo hicieron referencias a las medidas de protección, como el permanecer en casa y el uso del cubrebocas cuando era necesario salir; es decir el dibujo como forma de expresión o representación, fue de gran utilidad (Pinilla 2006).

Estos datos coinciden con los encontrados por Osorio y Prado (2021), en cuanto a la representación del aislamiento como forma de prevención de la enfermedad, incluir cubrebocas, predominando la representación del virus, aunque una diferencia fue la localización de los dibujos, ya que los diseños de la muestra evaluada no presentaban una ubicación definida, mientras que en el trabajo de Osorio y Prado (2021), la Casa fue la localización más frecuente.

En el mismo tenor, es importante considerar que, en conjunto, el grado escolar de los niños al momento de la realización de este trabajo iba de primer grado hasta tercer grado de primaria (Tabla 1), de modo que, para marzo de 2020, cuando inició el confinamiento, los niños que conformaron la muestra estaban inscritos entre segundo grado de preescolar y primer grado de primaria. De lo anterior, puede decirse que los niños prácticamente habían iniciado su trayectoria escolar en la misma época en que comenzó la pandemia por Covid-19 y con ella, el confinamiento en los primeros meses. Por tales motivos, se infiere que la forma de interactuar y las habilidades que los participantes desarrollaron podrían verse condicionadas a las actividades que se realizaban de manera remota, donde predominaban las actividades que incluían habilidades motoras gruesas y de imitación, lo que podría haber limitado el desarrollo de la lectoescritura, así como las habilidades de interacción entre pares y con adultos.

Debido a lo anteriormente mencionado, los niños no contaban con los precurrentes para el cumplimiento de la actividad programada, por lo cual, para subsanar esta situación, los niños recibieron apoyo físico, así como reforzadores sociales cuando conseguían terminar la tarea. Esta manera de conducirse por parte de los encargados de brindar la atención individualizada bajo supervisión, que se ofrece a los usuarios del SEER, es una actividad que beneficia a los niños, y a la formación de los coterapeutas como futuros profesionales (Plancarte & Ortega, 2010).

A partir de los resultados y reflexiones del trabajo, se pueden plantear las siguientes propuestas:

Continuar indagando sobre lo que preocupa a la población infantil con BAP; con herramientas mixtas (entrevistas) y expresiones gráficas, considerando que el dibujo es un medio adecuado para explorar el impacto emocional de situaciones significativas para los niños.

Analizar los componentes emocionales, a través de la identificación y categorización de los elementos incluidos en los dibujos.

Se propone el uso del cuento “Los días que todo se detuvo”, ya que según sus autores fue diseñado “como una herramienta para ayudar a los pequeños a reflexionar sobre lo sucedido y como un pretexto para provocar que expresen cómo se sienten” (Iñesta et al., 2023; p. 27), y dado que este material presenta un argumento lineal, con ilustraciones que facilitan que los niños comprendan lo que se cuenta (Mateo & Gómez, 2015), se considera que puede ser adecuado para su aplicación en población con BAP.

Por último, se sugiere la realización de una intervención diseñada para el desarrollo de habilidades sociales, tales como la espera de turnos o el seguimiento de instrucciones, para que los niños con estas características logren adaptarse a situaciones de interacción social (Alonso-Sanz, et al., 2020).

CONCLUSIONES

Como se ha mencionado, la investigación en población con BAP frente al confinamiento por la pandemia por Covid-19 es aún escasa y aquellos trabajos que se han enfocado a esta población hacen referencia esencialmente a los obstáculos que se presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en este estudio se trató de visibilizar y abordar el entendimiento de la pandemia como fenómeno psicosocial, en esta muestra, a través de una entrevista y un dibujo.

Por tales razones, este trabajo constituye una aportación, en tanto que responde a la necesidad de continuar realizando investigación en este campo y con población infantil con NEE para profundizar en el conocimiento sobre cómo estos niños entendieron y vivenciaron la pandemia.

Igualmente, cabe destacar que esta investigación se realizó en el marco de una Clínica Universitaria, de modo que cobra relevancia que los estudiantes universitarios tengan el acceso a diseñar una intervención psicológica bajo supervisión, para desarrollar habilidades específicas de su área profesional, de la misma manera puede ser un incentivo para otros profesionales interesados en el área, para que den cuenta del trabajo que se realiza en entornos similares.

Finalmente, luego de analizar a detalle los resultados obtenidos a partir de esta investigación, y en contraste con los hallazgos de otros autores, es recomendable que en investigaciones posteriores se retomen las propuestas antes planteadas, para robustecer el conocimiento en torno a la población con BAP en relación con fenómenos sociales como la pandemia por Covid-19.

REFERENCIAS

Rubio, A. & Gil-Luciano, B. (2020). Consideraciones sobre conducta infantil y confinamiento en la crisis por COVID-19 desde la perspectiva funcional del Análisis Conductual y ACT. International Journal of Psychology y Psychological Therapy, 20 (2) 115-129. https://www.ijpsy.com/volumen20/num2/538/consideracionessobre-conducta-infantil-ES.pdf

Babonoyaba, R. (2021). Enseñar para la diversidad en tiempos de pandemia: crear oportunidades de aprendizaje para todos. En Trujillo, J., Ríos, A. y García, J. (coords.), Desarrollo profesional docente: reflexiones y experiencias de trabajo durante la pandemia (pp.201-214), Chihuahua, México: Escuela Normal Superior Profr. José E. Medrano R. http://ensech.edu.mx/pdf/maestria/libro6/TP6-3-3-Babonoyaba.pdf

Betancourt-Ocampo, D., Riva-Altamirano, R. & Chedraui-Budib, P. (2021). Estrés parental y problemas emocionales y conductuales en niños durante la pandemia por COVID-19. Enseñanza e Investigación en Psicología, 3(2), 227-238. https://www.revistacneip.org/index.php/cneip/article/view/199

Bonilla, C., E. & Rodríguez, S., P. (2005) La Investigación en Ciencias Sociales. Más allá del dilema de los métodos. Ediciones Uniandes

De Frutos E., P. (2020). El dibujo infantil como medio de expresión y representación: propuesta de intervención para educación infantil. [Trabajo Fin de Grado en Educación Infantil, Universidad de Valladolid]. https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/41186/TFG-B.%201407.pdf?sequence=1yisAllowed=y

Etikan, I. & Bala, K. (2017). Sampling and sampling methods. Biometrics y Biostatistics International Journal. 5 (6) 215-217 https://doi.org/10.15406/bbij.2017.05.00149

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, [UNICEF] (2022). Gestionar los efectos a largo plazo de la pandemia sobre la salud mental de tu hijo. Consejos de una psicóloga para que puedas apoyar a tu hijo. https://www.unicef.org/es/crianza/gestionarefectos-largo-plazo-pandemia-sobre-saludmental-hijo

García-Cedillo, I., Márquez, N., Rubio, S., Saldívar A. & Romero-Contreras, S. (2022). Educación de alumnos con necesidades educativas especiales en pandemia. Perspectivas de las madres y padres. Psicoagente 25(48) 1-25. https://doi.org/10.17081/psico.25.48.5631

Gobierno de México (2020). COVID -19 ¿Cómo se transmite? https://coronavirus.gob.mx/Covid-19/

Guzmán-Utreras, E., Baeza-Ugarte, C. G., & Morales-Navarro, M. (2023). Vivencias académicas y salud mental en tres cohortes universitarias bajo emergencia Covid-19. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 21(2), 1-22. https://dx.doi.org/10.11600/rlcsnj.21.2.5841

Hernández, S. R.; Fernández, C. C. & Baptista, L. P. (1997). Metodología de la Investigación. McGraw-Hill Kothari, C. R. (2004). Research Methodology, Methods & Techniques. New Age International Publishers.

Horesh, D., & Brown, A. D. (2020). Traumatic stress in the age of COVID-19: A call to close critical gaps and adapt to new realities. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 12(4), 331–335. https://doi.org/10.1037/tra0000592

Iñesta, J., Bermejo, C. & Iñesta, J. (2023) “Los días que todo se detuvo” Recuperado de https://snte.org.mx/blog/cuento-los-diasen-que-todo-se-detuvo/

Mateo, P. E. & Gómez, A. M. (2015). Expresión y comunicación. McMillan Education

Montaño-Luna, V. & Miranda-Novales, M. (2021). Actualización del manejo clínico de COVID-19 en pediatría: a un año de la pandemia. Revista Mexicana de Pediatría. 88 (1) 31-45

Organización Mundial de la Salud [OMS] (7 de marzo de 2022). Preguntas y respuestas sobre los niños y las mascarillas en el contexto de la COVID-19. Preguntas y respuestas. https://www.who.int/es/newsroom/questions-and-answers/item/q-achildren-and-masks-related-to-Covid-19

Osorio, G., M. & Prado, R., C. (2021). Representación psicosocial de la pandemia del COVID-19 en una muestra de niños y adolescentes mexicanos. Revista Electrónica de Psicología Iztacala 24 (3) https://www.revistas.unam.mx/index.php/repi/article/view/80670

Osorio, M., Regnoli, G., Postiglione, J., Fenizia, E., De Rosa, B., Prado, C. & Parrello, S. (2022). Perspectiva del tiempo futuro en jóvenes adultos durante la pandemia COVID-19. Resultados preliminares comparación Italia-México. Enseñanza e Investigación en Psicología. 4 (3) 664-678 https://www.revistacneip.org/index.php/cneip/article/view/273

Otzen, T. & Manterola, C. (2017). Técnicas de Muestreo sobre una población a estudio. International Journal of Morphology 35 (1) 227-232 https://doi.org/10.4067/S0717-95022017000100037

Palinkas, L. A., De Leon, J., Salinas, E., Chu, S., Hunter, K., Marshall, T. M., Tadehara, E., Strnad, C. M., Purtle, J., Horwitz, S. M., McKay, M. M., & Hoagwood, K. E. (2021). Impact of the COVID-19 Pandemic on Child and Adolescent Mental Health Policy and Practice Implementation. International journal of environmental research and public health, 18(18), 9622. https://doi.org/10.3390/ijerph18189622

Pinilla, M. (2006). Las representaciones gráficas de niños como metodología de investigación en un contexto rural de violencia armada en Colombia. Ponencia presentada en el Congreso Latinoamericano de Antropología, Rosario, Argentina y en el XI Congreso de Antropología en Colombia, Santa Fe de Antioquía, Antioquía. https://www.humanas.unal.edu.co/colantropos/files/4314/8582/2966/Representacion_grafica_de_los_ninos.pdf

Plancarte, C. P., & Ortega, S. P. (2010). La Práctica de Educación Especial En La Clínica Universitaria De La Salud Integral (CUSI). Revista Electrónica De Psicología Iztacala, 6(3). https://www.revistas.unam.mx/index.php/repi/article/view/22639

Ramas, F. E., López, G., & Freixas, R. (2021). Pandemia, libertad y futuro ¿Qué piensan los jóvenes de la situación actual? Revista Espacios, 42(3), 71-87. https://doi.org/10.48082/espacios-a21v42v03p06

Puleo, R. E (2012). La evolución del dibujo infantil. Una mirada desde el contexto sociocultural merideño. Educere 16 (53), 157-170 https://www.redalyc.org/pdf/356/35623538016.pdf

Rojas, M. & Barreat, Y. (2009). Programa de intervención dirigido a modificar la conducta de miedo en niños/as. Educere (45), 509-517 https://www.redalyc.org/pdf/356/35614572025.pdf

Sánchez, I. (2021). Impacto psicológico de la COVID-19 en niños y adolescentes. MEDISAN, 25(1) 123-141 Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttextypid=S1029-30192021000100123

Solovieva, Y. & Pérez, B. (2022). Reflexiones de niños preescolares, familiares y maestros de educación durante la pandemia. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos 52 (1) 215-240 https://doi.org/10.48102/rlee.2022.52.1.482

Suárez, V., Suarez, M., Oros, S., & Ronquillo, E. (2020). Epidemiología de COVID-19 en México: del 27 de febrero al 30 de abril de 2020. Revista Clínica Española, 220 (8) 463-471 https://doi.org/10.1016/j.rce.2020.05.007